開催報告|公開講座 高校生のための菌類学入門

2025年7月、菅平高原実験所にて、令和7年度筑波大学公開講座「高校生のための菌類学入門」を開催しました。講師は菅平高原実験所の出川洋介(生命環境系 准教授)で、菅平菌学研究室の李知彦さん(生命環境系 特別研究員)と田中凌太さん(生物学学位プログラム博士後期課程 1年)が実技指導員を務めました。この講座は日本菌学会が後援し、大阪市立自然史博物館学芸課長の佐久間大輔さんにご協力いただきました。

受講生は13名で、茨城、長野、東京、埼玉、静岡の高校1~3年生が参加しました。事前に全員に提出してもらった申込動機には、以前から菌類に興味があった、自分でも菌類について調べていたといった内容が多く、生徒たちの関心の高さがうかがえました。

17日、まずはTeamsによるオンライン講義「菌類学概論」を行いました。菌類とは何か、どのように生きているのかなどについて出川が詳しく解説し、受講生からはチャットで「専門的で面白かった」「とても勉強になった」といった感想が寄せられました。

2時間の講義で基礎知識をつけてもらってから、翌週の24日と25日に菅平高原実験所で実習を行いました。施設の利用方法について説明を行ったあと、早速全員で敷地内の樹木園へ出かけました。今年は菅平でも30℃に迫る暑さが続き、そのためか一見例年より大型のキノコは少ないようでした。しかし、高校生は土の上や倒木を熱心に探し、たくさんのキノコを見つけていました。なかでもタマゴタケを見つけたときは歓声があがり、みな喜んで写真を撮っていました。

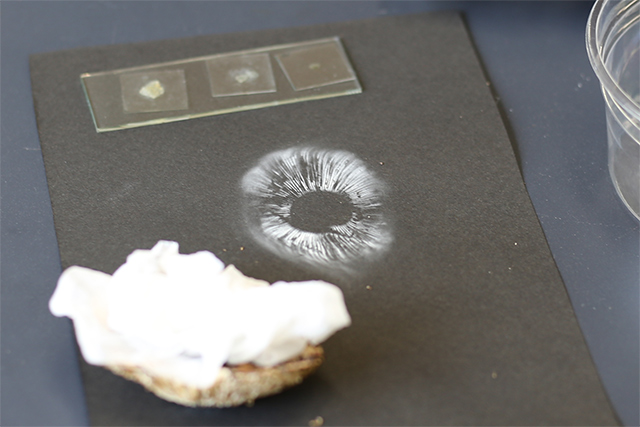

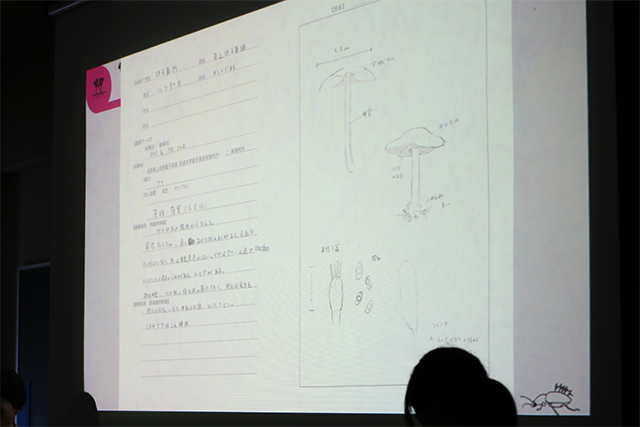

24日の午後は大明神の滝方面へ出かけました。草原沿い、アカマツ林、渓谷林でキノコを見つけ、新聞紙にくるんだり、小さいものはフィルムケースに入れたりして持ち帰りました。実習室ではそれらを広げ、実体顕微鏡と光学顕微鏡で観察、検索表と図鑑を使った同定、自分で選んだキノコのスケッチを行いました。

またこの日は、班ごとに菌類の生態を調べて翌日に発表するという課題が出されました。高校生は興味に合わせて菌寄生菌班、植物腐生菌班など7つの班に分かれ、講師らに質問しながら真剣に取り組んでいました。

25日は引き続き顕微鏡観察と、樹木園やアカマツ林での採集も行い、発表に向けた準備を進めました。そして昼食後に全員で実習室を清掃してから成果発表会を行いました。

成果発表会ではプロジェクターを使い、最初に各自のスケッチを紹介しました。ヒダの特徴をよくとらえているなど素晴らしいスケッチがいくつもあり、講師は感心していました。テーマごとの発表ではスマホで撮った顕微鏡写真を示しながら、観察した構造や気付いた点について高校生が説明しました。

全日程を通して、斜面をよじ登ってキノコを採ったり、夜遅くまで顕微鏡観察を続けたりと、全力で学んでいる生徒たちの姿が印象的でした。高校生からは「楽しみながら菌類について深く知ることができた」「フィールドでの観察や講義がとても興味深く、ますます菌類の世界に惹かれた」といった声が寄せられました。この数日間の学びによって、彼らの世界がこれまでより一層広がり、願わくは将来の礎になればと考えています。