土壌調査法実習 / 山岳科学土壌調査法実習だより

2025年8月6日(水)から8月8日(金)にかけて、菅平高原実験所において、学部生向けの「土壌調査法実習」と大学院生向けの「山岳科学土壌調査法実習」が並行開催され、3大学・12名の受講生が参加しました。

この実習では、土壌の野外における調査方法を体得するとともに、土壌生成環境及び土壌分類体系の実際について理解し、森林や草原など、自然生態系の基礎となっている土壌をフィールドにおいて認識できる能力を養うことを目的としています。

1日目 8/6(水)

現地集合後、ガイダンス、受講生の自己紹介が行われました。

受講生の所属は筑波大学山岳科学学位プログラム、生物資源学類をはじめ、芸術学学位プログラム環境デザイン領域、東京農工大学農学部地域生態システム学科、東京理科大学創域理工学研究科経営システム工学専攻等さまざまな分野にまたがっていました。

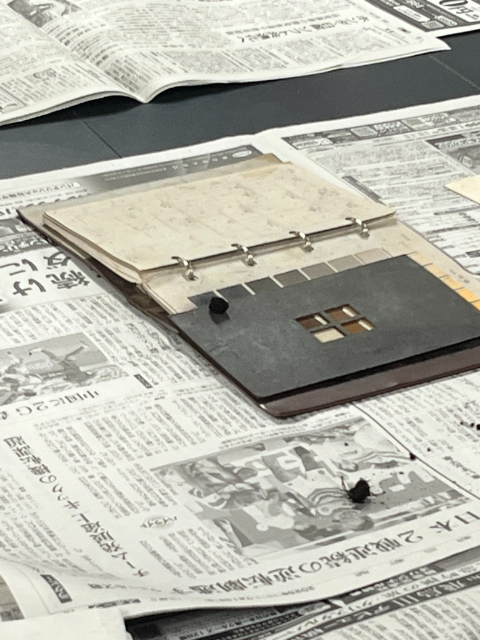

志望動機も教職、樹木医補の資格取得目的の他、土壌生態系、農作物の土壌改良、動植物と土壌の関係に興味があったり、林業の研究上土壌の基礎知識が必要であったり、[環境デザインと生態系・植生の調査]また[社会学と生態系・環境]等複数分野を学んでいる学生など多岐にわたっていて、実習担当の浅野眞希先生から「土壌に関する知識をこう役立てたい、土壌を色々な方向から見たいという意見を皆さんから聞き、授業に取り入れていきたい。」と話がありました。

その後、野外に出てススキ草原の土壌をTA(ティーチングアシスタント)がお手本として堀り、土壌の層位分け(色、根の分布、構造、粒子のあらさ、孔隙、石礫の含量等形態的性質の異なるいくつかの層に区別して分けること)をしました。

TAが掘っている間に先生から周辺環境、また土壌断面の記載項目、記載シートの記入方法について説明がありました。

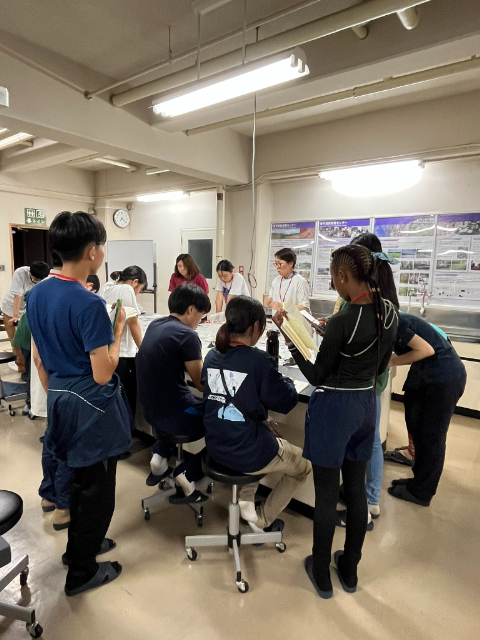

夕食後、持ち帰ったサンプルで、TAにより土色、土壌構造等の判定が行われました。

※以下の写真( )内は撮影者名、無印はMSC教育拠点WG撮影。

断面でしか見られない根の分布、石の分布は現地で観察。

土色等はサンプルを持ち帰り、ラボで観察。(TA土橋さん)

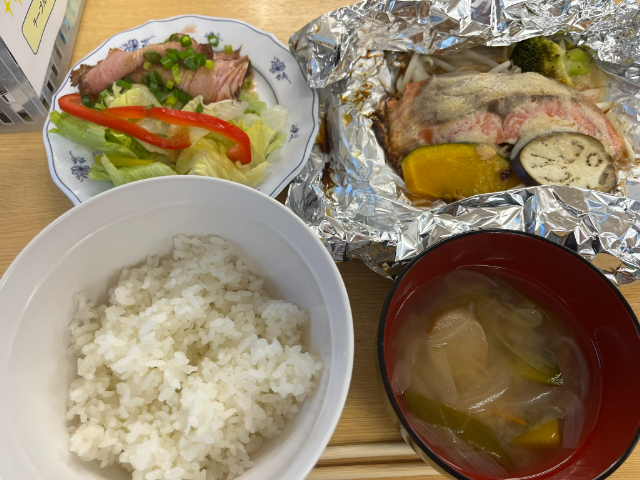

1日目の夕食

1日目夕食後

土壌構造(砂や粘土などの土壌構成粒子が形成する集合体)、

粘着性、可塑性、反応試験等を学ぶ。

土壌の色と一致する色片が決まったら、土色の表示法にしたがって記載する。

可塑性(力を加えていくと変形し、力をのぞいたときにその変形を保持する性質)を調べる。

2日目 8/7(木)

午前中、受講生が班に分かれて、実験所近くのアカマツ林20年、アカマツ林40年、ミズナラ林の試抗を堀り、土壌を観察するための垂直な断面(土壌断面)を作成しました。

素掘りが終わった後、土壌断面内のスコップやクワの跡を削ったり、植物の根などを切り揃えたりして断面の整形を行いました。

にわか雨にあいましたが、土壌に水がしみ込んでいく様子が見られました。

午後はいよいよ土壌調査開始。層位分け、深さ、形状、明瞭度、有機物の有無、土性等を判定しました。

2日目の夕食

前夜に引き続き美味。

2日目夕食後

3日目 8/8(金)

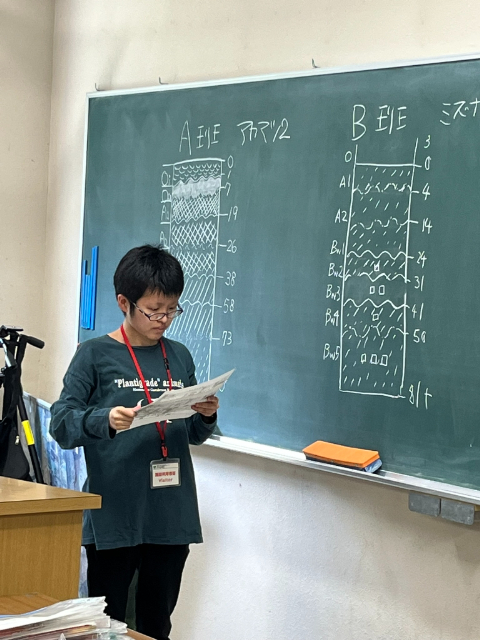

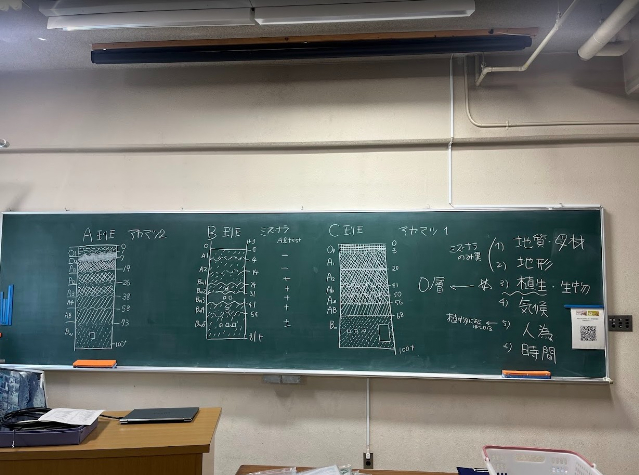

調査した土壌断面の層位(土壌生成作用により形成されたもの)および堆積経緯についての仮説、他の(班の)調査対象との類似点、相違点が各班により説明されました。

その後、浅野先生から土壌の断面の変化を及ぼす土壌生成因子、今後の観察課題、地形による土壌の堆積方法についても説明がありました。

土壌断面の変化を及ぼす土壌生成因子の説明。(浅野先生)

実習の最後に菅平高原実験所の門柱で、毎年恒例の記念撮影。

実習前の7月下旬は全国的に猛暑に見舞われましたが、実習地、筑波大学菅平高原実験所は初日、晴天で少し汗ばみ、2日目短時間雨に降られたものの、大体において涼しく爽やかな気候でした。

受講生からも

「土壌にここまで距離近く触れることができて、多くの観察項目があることを知った。土壌は何に対しても基盤となるので視野が広まってよかった。」

「非常に楽しかった。自分の所属大学ではこのような実習を受ける機会が無いため新鮮だった。土壌に関して初学者だったため不安もあったが、先生やTAの方が細かな疑問点にも答えて下さり、楽しく学ぶことができた。機会があればまたこのような実習に参加したい。」等、

とても楽しく、非常にわかりやすく、土壌と土壌のおもしろさ、調査法を学ぶことができた、と多くの感想が寄せられました。

この実習が受講生それぞれの目指す研究の礎となればと願っています。